なぜビワが良いのか

1.アミグダリン

ビワはバラ科の植物で、アンズ、モモ、リンゴ、ナシ、サクラなどの仲間です。

ビワはバラ科の植物で、アンズ、モモ、リンゴ、ナシ、サクラなどの仲間です。ビワの葉の成分としては、ブドウ糖、蔗糖、果糖、マルトース、澱粉、デキストリン、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸、アミグダリン、タンニン、サポニンなどがあります。

「ビワの葉療法とは何か」でご紹介したように、わが国では大正から昭和の初めにかけて静岡県浜松市北区細江町にある臨済宗の寺、金地院で河野大圭禅師がビワの葉を使った施療を行って難病に苦しむ多くの人々を救い、その数は20万人にのぼるとも言われます。

これは当時の医学界からも注目を集め、札幌鉄道病院の福島鐵雄博士は昭和2年に『皮膚を通して行う青酸療法(河野大圭禅師のビワの葉療法の紹介とその科学的研究)』という論文(右図)を発表。難病を抱える何人もの患者が河野禅師の施療によって治癒するさまを自らの目で確認したことを報告した上で、その科学的メカニズムについて、「ビワの葉には『アミグダリン』と『エルムシン』とが含有されており、葉の表面を火であぶることによってアミグダリンとエムルシンが相互反応して微量の青酸が発生し、それが皮膚を通して吸収され、甚大な効果を発揮するものと考える。青酸は恐るべき猛毒であるが、ごく微量の青酸は逆に甚大な薬効をもたらすのではないか」と述べました。

1950年、米国サンフランシスコの生化学者、アーネスト・クレブス博士はアンズの種子(杏仁)からアミグダリンを抽出し結晶化して「レートリル」と名付け、ガンの治療に使用しました。

クレブス博士は、食生活の偏りによるアミグダリンの欠如が代謝活動に異常をもたらし、これが免疫力・抗菌力の低下につながり、ガンだけでなく心臓病・糖尿病など成人病の原因になると主張しました。

アミグダリンを多く含むものとしては、アンズの種、ビワの種、ビワの葉、ウメの種、アーモンド、アルファルファ、プルーン、たけのこ、玄米、大豆、小豆、蕎麦、ゴマなどがあります。

長寿国フンザ王国の人々がアンズの種を大切にしていたことは広く知られているところです。

2.ビワの葉の効果

大阪大学での研究

昭和12年頃、大阪大学の安田寛之博士が動物実験でビワの葉エキスの血液浄化作用を実証しました。安田博士は体重600gの家ウサギを使い、ビワの生葉75gを金属製の円筒の中に入れて加熱し、そこからビワの葉の成分を含んだ蒸気を導き出し、体毛を短く刈った家ウサギの腹部に約9cmのところから吹き付けました。

これにより、家ウサギの濁った血液がわずか5分間で弱アルカリ性に浄化されたというのです。さらに30日間施術したところ、骨組織もしっかりし、体内臓器も健康になり、体重も増加したそうです。

この研究に基づき、安田博士は『血液の酸塩基平衡より観たる枇杷葉療法』という論文を発表。ビワの葉療法の効果は、ビワの葉自体が持っている成分の特殊作用と、生体を温めることの有効作用のためであろう、と述べました。このような作用により、血液が弱アルカリ性に変化し、内臓諸器官の働きが活性化されて、自然治癒力に好影響を及ぼしたというのです。

また、大阪大学医学部の小沢凱夫教授の下で、陰茎ガンの患者をビワの葉療法のみで治療した実例があります。背筋、腹部、局所を1日3回1時間ずつ治療したところ、49週間でガン細胞は全滅し、健康な組織が蘇ってきたというのです。

ビワの葉の4つの効果

以上、ビワの葉の効果をまとめると、- 抗ガン作用

- 鎮痛作用

- 殺菌作用

- 血液浄化作用

3. アミグダリンは毒物?

ところが近年、アミグダリンについてネット検索すると、むしろネガティブな情報を多く目にするようになってきました。厚生労働省は「ビワの種は食べないようにしましょう」という告知を出し、シアン化合物の過剰摂取を警告していますし、なかには「アミグダリン=シアン化合物=毒物=危険」というような単純な図式で危険性を述べているページさえあるので、不安を感じて当会に問い合わせがあったりもします。

まずは「国立健康・栄養研究所」の「健康食品の安全性・有効性情報」の「アミグダリンについて」のページを見てみましょう。

そのポイントをまとめると、以下の通りです。

- アミグダリンはかつて「ビタミンB17」と呼ばれていたが現在は否定されている。

また、「アミグダリンの欠乏がガンや生活習慣病の原因となる」という説も、その科学的根拠は現時点で確認されていない。 - アミグダリンを抽出して製造した薬剤「レートリル」がガンの増殖を抑制するという説が提唱され、実際にガン治療に用いられたことがあった。

しかし、臨床研究の結果効果が否定され、むしろ青酸中毒をおこす危険性があるとされ、現在米国ではレートリルの販売は禁じられている。 - アミグダリンの効果を強調した健康食品については充分な注意が必要。

アミグダリンの多量摂取による健康被害も報告されている。

- アミグダリンを薬効成分とするアンズやモモの仁(種子の中身)が昔から漢方の生薬(杏仁、桃仁)として用いられ、実際に去痰・鎮咳などの用途に用いられていること

- 青酸はごく少量であれば細胞内(ミトコンドリア)の酵素 (ロダナーゼ) の作用により、毒性が弱く排泄されやすい形に変換されること

また、

- 報告された健康被害の実例というのは、アミグダリンを抽出・製剤した「レートリル」を数グラム(ウメの仁だったら数百個分)単位で一度に摂取した結果だったこと

ビワの葉、ビワの種子を全体として捉える

ビワの葉療法の薬理作用について述べた資料のほとんどがアミグダリンの薬効に注目した形になっているので、「アミグダリンの薬効が否定された」→「ビワの葉療法の効果も否定された」と思われる方がおられるかも知れません。 「ビワの葉の効果=アミグダリンの薬効」というのは、上述のとおり福島鐵雄博士が昭和2年に発表した『皮膚を通して行う青酸療法(河野大圭禅師のビワの葉療法の紹介とその科学的研究)』の中で主張された説です。その後、米国で「レートリル」(アミグダリン製剤)がガン治療に用いられるに至り、「ビワの葉の効果=アミグダリンの薬効」という図式はいよいよ確固たるものとなりました。

「ビワの葉の効果=アミグダリンの薬効」というのは、上述のとおり福島鐵雄博士が昭和2年に発表した『皮膚を通して行う青酸療法(河野大圭禅師のビワの葉療法の紹介とその科学的研究)』の中で主張された説です。その後、米国で「レートリル」(アミグダリン製剤)がガン治療に用いられるに至り、「ビワの葉の効果=アミグダリンの薬効」という図式はいよいよ確固たるものとなりました。その結果、ビワの葉の効果に触れた書物はほとんどがアミグダリンの薬効に言及しています。

ところが近年、上述の通りガンに対するアミグダリンの薬効が否定され、「レートリル」の過剰摂取による健康被害の報告などもあって、アミグダリンに対する評価も逆転し「アミグダリン=シアン化合物=毒物=危険」という情報さえ目にするようになりました。 しかし、アミグダリンはシアン化カリウム(青酸カリ)、シアン化ナトリウムなど、一般にシアン化物と呼ばれる水溶性の無機化合物とは異なり、それ自体が単独で毒性を示すことはありません。アミグダリンを分解して青酸を遊離させるにはベータ・グルコシダーゼという酵素の働きが必要で、この酵素は人の腸内に豊富に存在するものではありません。一度に大量に摂ったりしないかぎり直ちに中毒を起こすようなものではないのです。「長期間摂り続けると体内に蓄積して危険なのでは?」という心配も杞憂で、青酸は砒素などとは違って体内に蓄積することはありません。(参考:国土交通省の水質データベースより)

そもそもは金地院の河野大圭禅師が行うビワの葉療法により、おおぜいの難病患者が治癒していくさまを目の当たりにした福島鐵雄博士が、その効果を科学的に説明しようとして唱えた「アミグダリン薬効説」だったのです。その結果、当時の医学界もビワの葉の効果に注目し、大阪大学でも研究が行われたのは前述の通りです。

しかしその後「アミグダリン薬効説」のみが一人歩きし、それに疑問符がついた結果、ビワの葉療法の効果まで疑問視され、さらに「危険なのでは?」と疑われるようになったのではまさに本末転倒です。

当会に寄せられている様々な「体験談」を見ていただけば分かるようにビワの葉療法の効果は疑いようがありません。

その一方で「ビワの葉療法はなぜ効果があるのか」と疑問が生じるのもごく自然なことです。

この疑問に対し、これからは「アミグダリン」という特定の成分のみに注目するのでなく、「ビワの葉」や「ビワの種子」を全体として捉え、その効果を認める必要があるように思われます。例えば漢方ではビワの葉を枇杷葉と呼び、ビワの葉そのものを乾燥させて生薬とします。前述の杏仁や桃仁も、アンズやモモの仁をそのまま乾燥させたものが生薬として用いられるのです。これは時代的・技術的な制約により有効成分を抽出できなかったからそうしたと考えるのでなく、葉や種をまるごと使うことに古代の人々の智恵があったと考えるべきなのではないでしょうか。

4. ビワの種子の効果

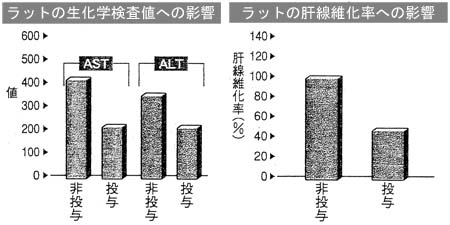

現在でもビワの種子の薬効についての研究は行われており、ビワの種子が肝機能の改善などに効果のあることが確認されています。平成14年、高知医科大学の西岡豊教授のグループは、ビワの種子から抽出したエキスに肝細胞の硬化(線維化)を防ぐ強い働きがあることを明らかにしました。 (高知新聞 平成14年12月5日)

人為的に肝機能障害を起こさせたラットに一週間にわたりエキスを投与したところ、肝炎の指標になる血中のAST値が48%、ALT値が39%それぞれ改善し、肝線維化率(肝細胞の変化)も半減していたのです。

人為的に肝機能障害を起こさせたラットに一週間にわたりエキスを投与したところ、肝炎の指標になる血中のAST値が48%、ALT値が39%それぞれ改善し、肝線維化率(肝細胞の変化)も半減していたのです。これは医薬品でも経験しなかったほどの効果で、そのメカニズムをさまざまな角度から検討する中で、ビワ種エキスには活性酸素を抑える強い効果があることが分かってきました。

西岡教授はその後高知大学医学部にて研究を継続。平成20年には、ビワの種子から抽出したエキスが花粉症などのアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎の症状を改善する効果があることを明らかにしました。 (高知新聞 2008年3月29日)

西岡教授の研究によると、ビワの種子には人間の身体に欠かせないアミノ酸が多数含まれ、そのほかにも人体に有益な化合物が多く含まれています。そして、さまざまな有効作用の中でも特に優れているのが「抗酸化作用」です。

近年、生体内で過剰に生じた活性酸素という物質が、多くの生活習慣病や難治性疾患の発症や進行に大きく関与していることが明らかになってきました。活性酸素そのものは生体に欠かせない物質ですが、増えすぎるとさまざまな障害を引き起こします。そのため、活性酸素が過剰にならないようにすることが病気の発症や進行を防ぐことにつながると言われています。

ビワの種子にはたくさんの有効成分が含まれており、それぞれが補い合うことで抗酸化物質として理想的な性質を現します。そして、あらゆる種類の活性酸素に対して抑制的に働き、強力な抗酸化作用を示します。

このため、有害な活性酸素によって引き起こされるとされる以下のような病状・症状に有効であると考えられ、実際に臨床試験でもその効果が確認されました。(詳しくは「びわ種子由来エキスの開発」をご覧ください)

- 花粉症の症状緩和

- アレルギー症状の抑制

- 紫外線による皮膚の老化防止

- 肝障害の改善

- コレステロール値の低下

- 口内炎の改善・予防

- 腎障害の改善

●ビワの葉温灸を体験してみたい方、講習会に参加してみたい方はこちらをご覧下さい。

●ビワの葉療法の具体的な活用例について知りたい方はこちらをご覧下さい。

●「ビワの葉療法」の総合情報サイトへ (© ビワの葉温熱療法普及会)

※ 当会ではビワ商品の販売はしておりません。ご購入を希望の方は下のバナーから検索して下さい。